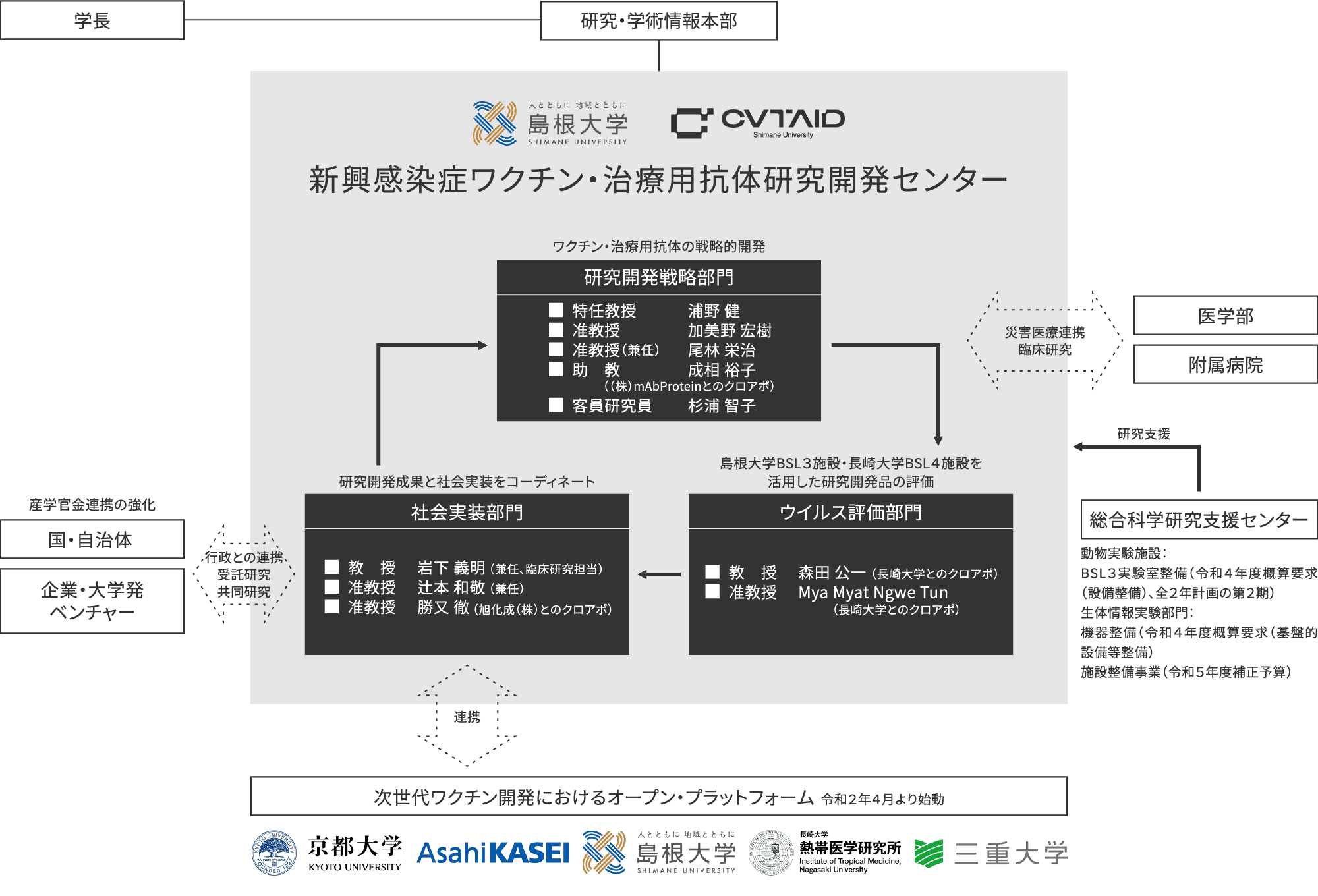

■ センターの目的

予測不能な新興感染症の勃発に対して、コールドチェーンを必要とせず、小児にも安心して使用できるデリバリー機材の異なる次世代ワクチン、そして治療用抗体の国内での迅速な研究開発・評価・社会実装を可能とする体制とネットワークを戦略的に構築する。

予測不能な新興感染症の勃発に対して、コールドチェーンを必要とせず、小児にも安心して使用できるデリバリー機材の異なる次世代ワクチン、そして治療用抗体の国内での迅速な研究開発・評価・社会実装を可能とする体制とネットワークを戦略的に構築する。

長崎に生まれ育ち、学生時代は硬式テニスに没頭。腹部外科医として5年間臨床に従事した後、長崎大学医学部腫瘍医学講座で珠玖 洋教授の指導を受け、がん遺伝子と腫瘍抑制遺伝子の機能解析に専念。モノクローナル抗体作製の基礎を学び、その後の研究開発戦略に大きく影響を受けた。米国ボストンのTufts大学に留学し、低分子量Gタンパク質Ras/Ralのシグナル伝達経路の分子メカニズムを研究。メンターの Larry A. Feig 教授から米国流の洗練された研究スタイルを学んだ。名古屋大学に帰国後は、細胞周期と染色体動態を調節するAuroraキナーゼ群の可視化と解析のために翻訳後修飾特異的モノクローナル抗体を多数作製。島根大学に異動後、がんおよび炎症性疾患を対象としたモノクローナル抗体を用いた診断薬およびバイオ医薬品の研究開発を開始。新型コロナウイルス感染症の出現に伴い、重点感染症を対象としたモノクローナル抗体を用いた診断薬、ワクチンおよびバイオ医薬品の研究開発に集中している。

学位取得後は小さい頃から興味のあった「がん研究」の世界へ。島根大学に異動後は「膵臓がんに対する研究」と並行して、炎症性サイトカインなどに対する特異的抗体作製とその応用研究に取り組む。現在は「インターロイキン18(IL-18)」を主な研究対象とし、検出キットや抗体医薬品の開発、またIL-18活性化を阻害する物質の探索に従事している。

I am originally from Myanmar and have lived in Japan since 2003. After earning a Ph.D. in emerging and tropical infectious diseases from Nagasaki University in 2013, I have worked in Japan. I have collaborated with institutions in Asia and Africa on molecular and seroepidemiological studies of arboviruses such as dengue, Zika, and chikungunya. I also supervise graduate students and train scientists from partner countries. My work includes evaluating diagnostics for arboviruses and SARS-CoV-2 with WHO, and researching tick-borne viruses in Japan. Since COVID-19, I have studied diagnostics, vaccines, and antivirals for SARS-CoV-2, using both in vitro and in vivo models. Since 2022, I am involved in the development of therapeutic antibodies and production of recombinant, mRNA-based vaccines (lipid nanoparticle and nanoball platforms) for dengue, SFTSV, and COVID-19 at Shimane and Nagasaki Universities.

島根大学医学部で技術専門職員として、翻訳後修飾特異的モノクローナル抗体のほか、インフルエンザウイルスに対する抗体や膵がん細胞の表面抗原に対する抗体、新型コロナウイルスに対する阻害抗体などの作製、特許取得に従事。抗体作製の経験を活かし、新興感染症に対する次世代ワクチンやバイオ医薬品の研究開発に取り組んでいる。

島根県出身。島根大学医学部ではオーケストラ部部長。卒後は島根大学および東京女子医大にてリウマチ学の臨床を学んだ後、出雲市で開院しリウマチ科を立ち上げた。山陰地方では数少ないリウマチ専門医として発症早期関節リウマチ患者の診療にあたりつつ研究生活もスタート。以来臨床も研究もどちらも途切れることなく細く長く継続し、論文を発表。現在は教室の方々と共に疾患モデルマウスを用いた病態や治療方法の研究を行っている。大学病院でも外来を受け持っており、他科の先生方とも臨床で協力体制にある。今後も臨床の疑問から発生し、臨床に役立つ研究を行ってゆきたいと考えている。

医学部長

准教授(病態生化学講座、兼任)

教授

(長崎大学 感染症研究出島特区・特区長)

(クロスアポイントメント)

教授(救急医学講座、兼任)

准教授

(オープンイノベーション推進本部、兼任)

准教授

(旭化成(株))

(クロスアポイントメント)

D2

6年